特許事務所における生成AIの利用実態レポート

公開日: 2025-10-13

生成AIの全世界的な発展が加速する中、知的財産業界においても実務に大きな影響を及ぼし始めています。若手人材が生成AIを日常的に活用する時代を迎え、知財業務において生成AIをどのように取り入れるかが、今後の企業や特許事務所の運営方針に直結することが予想されます。こうした状況を踏まえ、知財塾では、特許事務所における生成AIの利用実態について、業界の現状と課題を踏まえ調査しました。

\最新の求人情報をチェック!/

■ 集計概要

集計期間:2025年8月1日~2025年8月15日

対象者:特許事務所経営者

回答数:17件

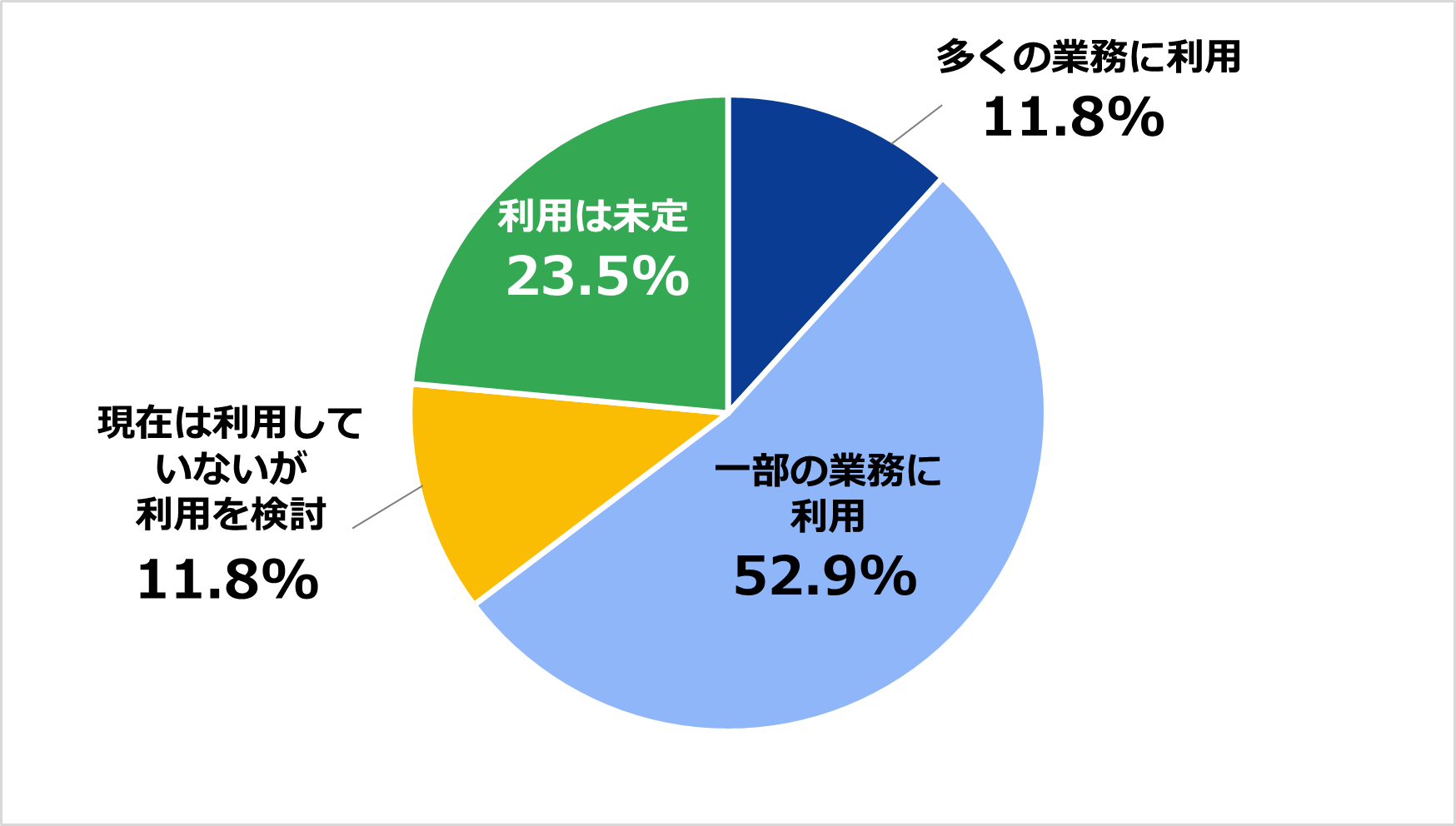

■ 特許事務所での生成AIの利用状況

【グラフ1】特許事務所における生成AIの利用状況

特許事務所における生成AIの利用状況を調査したところ、すでに生成AIを利用している特許事務所が64.7%にのぼり、「現在利用していないが、後の利用を検討している」と回答した特許事務所が11.8%であることがわかりました。

この結果から、全体の76.5%の特許事務所が生成AIの利用に対して積極的な姿勢を示していることが明らかになりました。

一方で、まだ生成AIを利用していない事務所からは、現在生成AIを利用していない理由として以下のような事項が挙げられました。

・現状では必要性を感じていない

・他の課題への対応を優先している

・情報漏洩や新規性の喪失に関する懸念を払拭できず、導入に踏み切れない

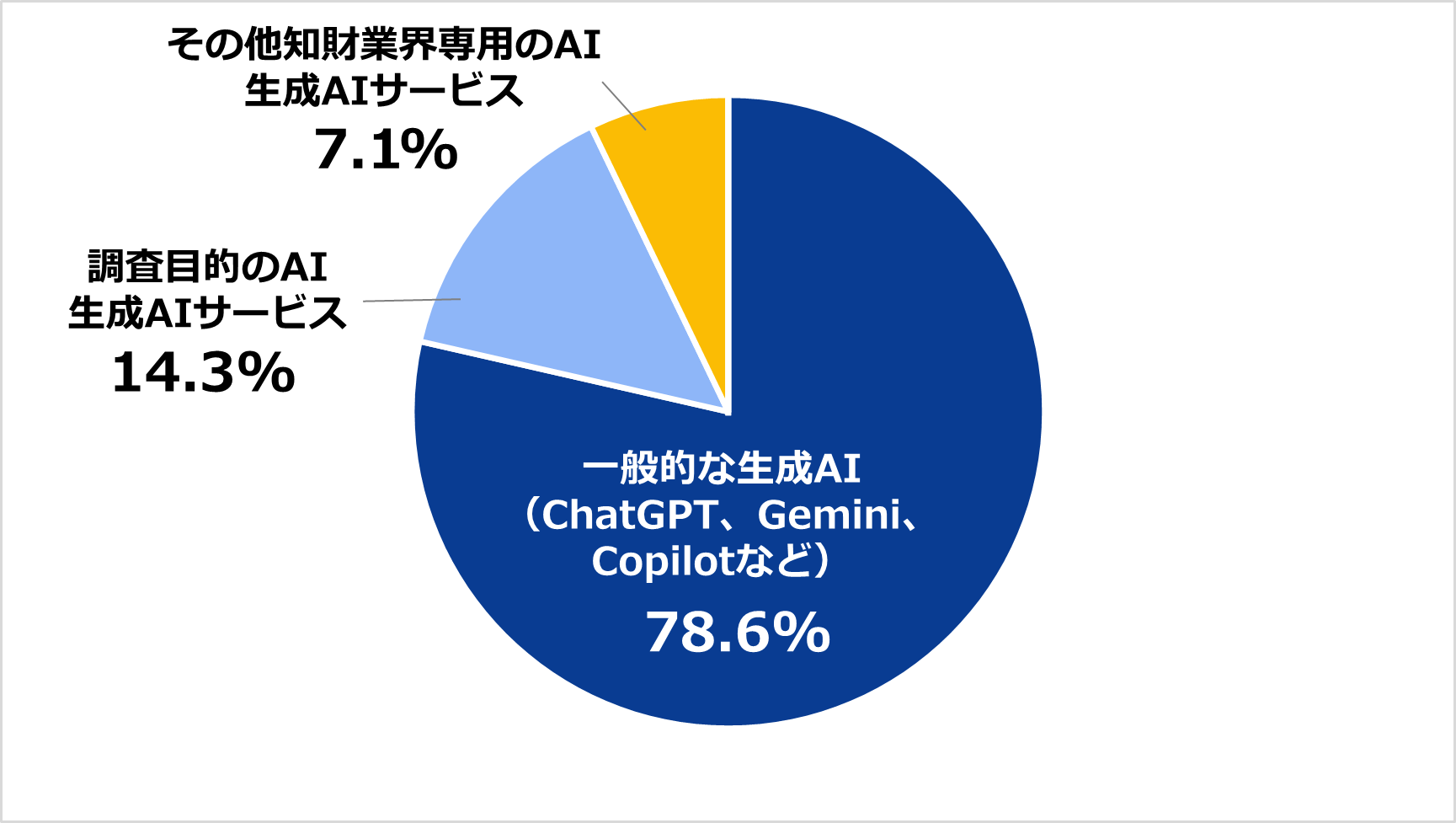

■ 利用する生成AIの種類

【グラフ2】特許事務所において利用されている生成AIの種類

生成AIを「多くの業務に利用している」「一部の業務に利用している」と回答した特許事務所に対し、具体的にどのような生成AIを使用しているのかを調査した結果、「一般的な生成AI(ChatGPT、Gemini、Copilot など)」を利用している事務所が78.6%と、大半を占めていることが明らかになりました。

また、「調査目的のAI/生成AIサービス」を利用している事務所が14.3%、「知財業界専用のAI/生成AIサービス」を利用している事務所が7.1%であることも判明しました。

さらに、「現在は生成AIを利用していないが、今後の利用を検討している」と回答した特許事務所においては、候補として「一般的な生成AI」と「明細書作成を目的とした生成AIサービス」が挙げられました。

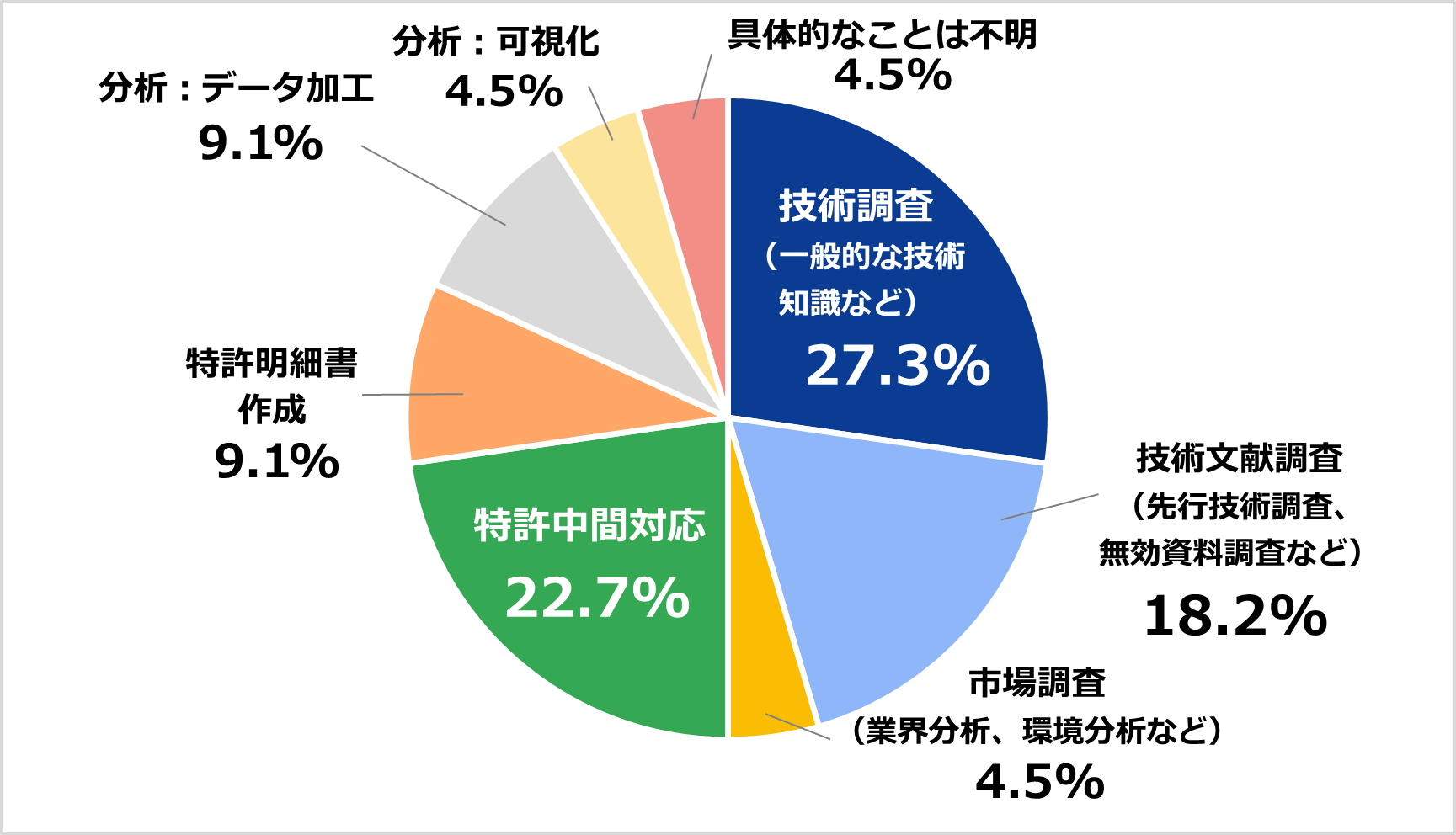

【グラフ3】特許事務所において生成AIを活用している業務

生成AIを「多くの業務に利用している」「一部の業務に利用している」と回答した特許事務所に対し、どのような業務で活用しているのかを調査したところ、最も多かったのは先行技術調査や発明の市場調査といった調査業務であり、次いで特許明細書作成や特許中間応答などの文章作成業務であることが判明しました。

さらに、「データ加工」や「情報の可視化」といった分析業務に活用している特許事務所が14%存在することも明らかになりました。

なお、「現在は生成AIを利用していないが、今後の利用を検討している」と回答した特許事務所からは、生成AIを特許明細書作成業務に活用したいという声が寄せられました。

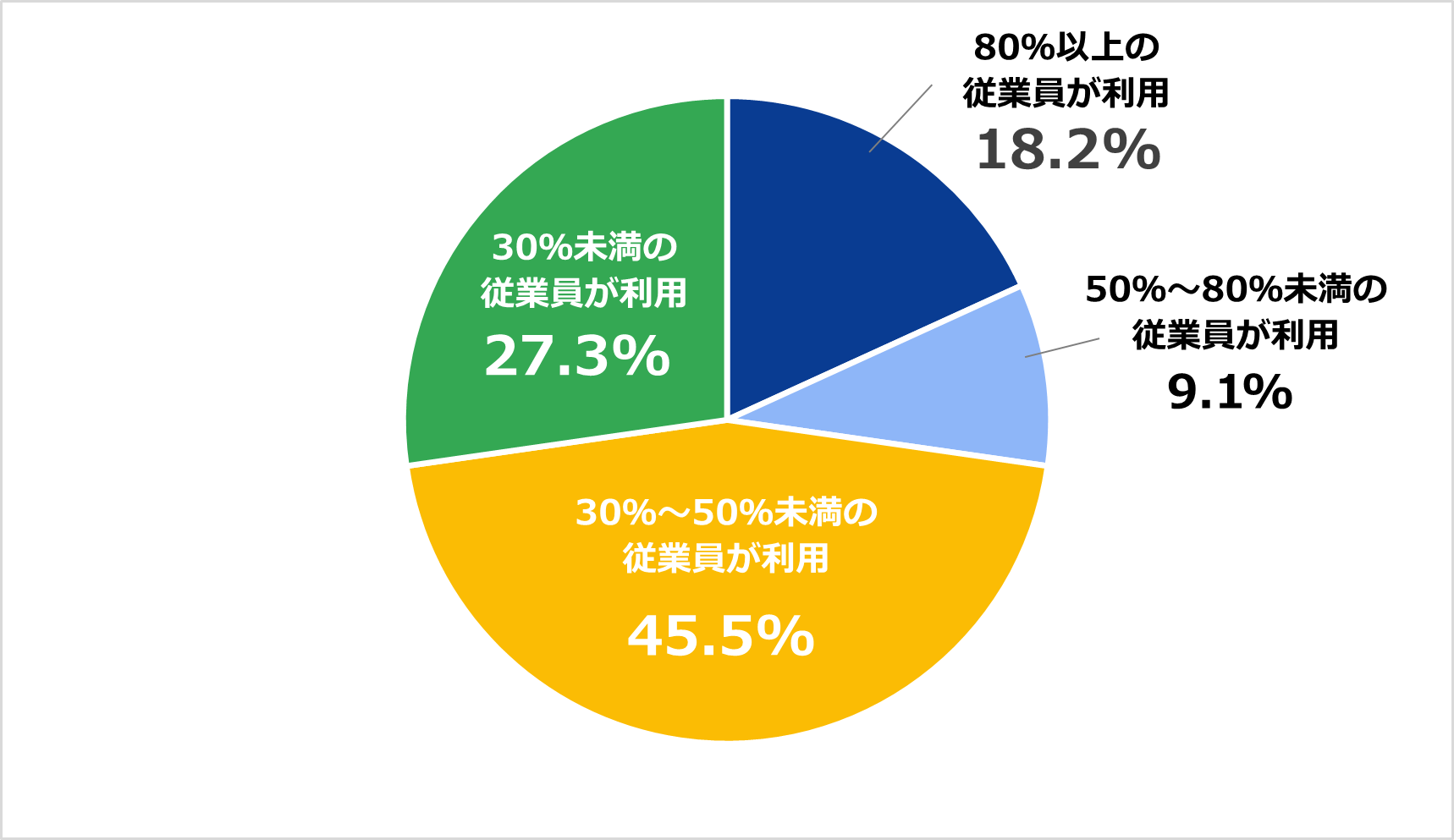

【グラフ4】特許事務所において生成AIを使用する従業員数の割合

特許事務所内で生成AIを利用している従業員の割合を調査したところ、72.8%の特許事務所において、生成AIを利用している従業員が全体の半数以下であることがわかりました。

前項での業務内容の調査結果と照らし合わせると、生成AIを活用している従業員は弁理士や技術者といった一部の職種に限られている傾向があることがうかがえます。

■ 生成AI利用の課題について

知財業界における生成AI利用の課題について、すでに生成AIを利用している特許事務所と、まだ利用していない特許事務所に対して調査を行いました。その結果、以下のような回答が寄せられました。

<生成AIを利用している事務所からの回答例>

・機密情報を安心して利用できる環境が整えばありがたい

・情報セキュリティの観点から、入力できる情報に制限がある

・秘密情報を入力しづらく、不正確な情報が多いため顧客に提供できない

・出力内容に誤りがあっても修正できない場合がある

<生成AIをまだ利用していない事務所からの回答例>

・クライアントの営業秘密情報が漏洩するリスクを懸念している

・AIから提供された情報をすべて鵜呑みにできるのか疑問がある

・明細書作成に関しては、現状の精度が十分ではない

この調査結果から、生成AIを利用している特許事務所、未利用の特許事務所のいずれにおいても、AIに入力する情報の機密性の担保とアウトプットの正確性が共通の課題として挙げられていることが明らかになりました。

■ まとめ

調査の結果、6割以上の特許事務所がすでに生成AIを活用しており、今後の利用を検討している事務所を合わせると8割近くに達することが明らかになりました。

最も多く利用されているのは ChatGPT、Gemini、Copilot などの「一般的な生成AI」であり、「調査目的のAI/生成AIサービス」や「知財業界専用のAI/生成AIサービス」を利用している特許事務所も存在します。これにより、多くの特許事務所が一般的な生成AIを導入するとともに、用途特化型の専門的な生成AIサービスの利用も一定程度進んでいることが分かりました。

また、特許事務所において生成AIが最も多く活用されているのは「調査関連業務」であることが明らかとなりました。調査業務に生成AIを用いることで、作業者が目視で行う調査に比べ、はるかに効率的にインターネット上の情報を収集することが可能となります。

次いで多いのは、特許明細書や中間応答といった専門的な文章作成業務であることも判明しました。生成AIの活用により実務者の業務効率が向上し、事務所内の作業単価を下げることで、直接的に売上の増加につながることが期待されます。

一方で、知財業界における生成AIの利用については、「情報の機密性」と「アウトプットの正確性」に関する懸念が挙げられました。

「情報の機密性」については、日本弁理士会によるガイドライン にも提示されていますが、運用面でのリスクヘッジに加え、例えば ChatGPT では入力情報を学習に利用させないオプトアウト機能が搭載されており、これを活用することで情報漏洩リスクを軽減することが可能です。

「アウトプットの正確性」については、生成AIが出力する情報に誤りが含まれる場合があるため、利用者のプロンプト作成スキルや、出力内容を別ツールで検証する工程が必要となり、利用者側にも生成AIを適切に使いこなす能力が求められます。

AI技術は日進月歩で進化しており、知財業界における生成AI活用も拡大傾向にあります。また、先述の「情報の機密性」や「アウトプットの正確性」に関する課題は、技術の進歩によって日々改善がなされています。

今後は、生成AIを積極的に活用して業務の効率化や質の向上に取り組む特許事務所と、そうでない特許事務所との間で大きな差が生じることが予想されます。また、アンケートでは主に実務者の業務に利用されるケースが多く見られましたが、生成AIは単純な事務処理にも適しており、今後は顧客管理や申請書類作成といった利用シーンの拡大も期待されます。

最後までお読みいただきありがとうございました!

知財塾ではお気軽に無料キャリア相談をお申込みいただけます。